先日の雪の前の日、夕方に念のためビニールハウスの開口部を閉じる作業を行なった。

親木を育てている棟の奥にある妻部分の窓を閉めようとしたとき、ロープが切れた。普通の綿のロープなので、数年に一度ぐらいは切れるもので、「雪の後にまた直そう」と軽く考えていた。

さて、修理をしようと新しいロープを準備、脚立をかけて交換作業に取り掛かろうとしたら、なんとロープではなくロープを固定するための金具が壊れていた。

まあそうだろう、少なくとも二十年は経っているかもしれない。さて、どうするか、とりあえずすぐ下の枠にでも穴をあけたり、適当な金具を取り付けてロープを結えてしまおうと思ったのだが、よくみてみると手前に伸びる円柱状のバーを固定するところも錆びてボロボロになっているではないか。

このバーは、風が吹いたときに窓が開かないようにフックを固定するものだ。普段はいつもあけているので特に用はないが、台風の時などはあった方が安心だ。

この部分に関してはロープを固定する部分よりも解決しにくい・・・。パーツ自体も窓枠に完全に固定してあるので、市販品を流用するのも難しそうだ。

パーツはリベッターでかしめてあるので、似たような形のものが用意できれば取り替えはできそうだ。

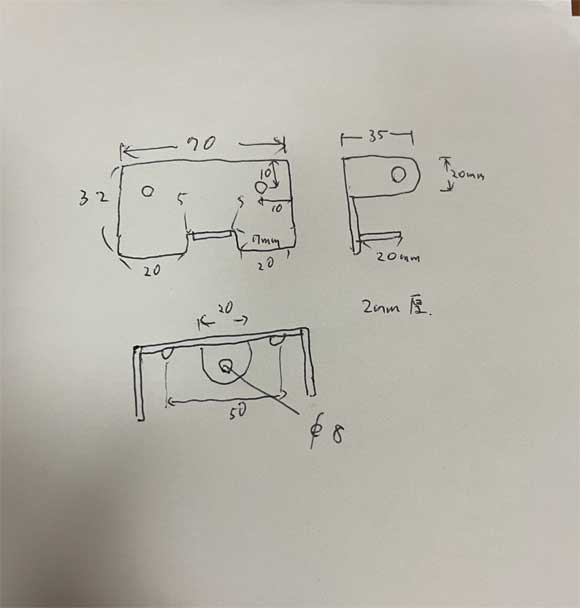

まずは採寸。この様なまめな作業、冬だからこそできる。夏ならば多分しないだろう。このパーツを変えようと言う気さえ起こさないかもしれない。

そもそも暑さの中、ビニールハウスの天井付近に登ってサイズを測る作業などあまりしたくないし、したところで非常に適当になりそうだ。

それでもかなり適当だが採寸ができた。脚立の上でだし、自分さえわかれば問題なし。

この部分については近所のホームセンターで探すのが面倒そうなので錆を落として再利用することにした。

この部分については近所のホームセンターで探すのが面倒そうなので錆を落として再利用することにした。

全体が小さいパーツなので、いったん原寸大で簡単な展開図を作って今後の製作を考えることにした。

普段ならばこのままいっきに進むところだが、このあたりも冬だからこそ、慎重に作業を進めるのである。

加温していないので、夜間には氷点下にもなりうるビニールハウスの中だが、雑草はお構いなしに発芽し、成長する。他のシーズンよりは育つのがもちろん遅い。だがそれ以上にハーブ類の成長が遅いのであるじが大きくなれずにいる間にあっと言うまに主導権を握ってしまう。

加温していないので、夜間には氷点下にもなりうるビニールハウスの中だが、雑草はお構いなしに発芽し、成長する。他のシーズンよりは育つのがもちろん遅い。だがそれ以上にハーブ類の成長が遅いのであるじが大きくなれずにいる間にあっと言うまに主導権を握ってしまう。

ビニールハウスの上に積もった雪が落ちてくるハウスの間も今回はこの程度。降ってないに等しいぐらいだ。

ビニールハウスの上に積もった雪が落ちてくるハウスの間も今回はこの程度。降ってないに等しいぐらいだ。