例年よりはずいぶん気温が高めに推移しているとはいえ、着実に秋は深まり、冬ももうすぐそこまで来ている気配。

零れ種のコリアンダーも勢い良く伸びている。あまりに密集していたので、少し前にきちんと畝を作ったところに何株か移植したのだが、そちらはあまり伸びが良くない。時期的には問題ないはずなのだが、やはり移植を嫌うというのがこういう時に良くわかる。

ブルーキャットミントも秋の最後の花を咲かせている。その後ろでなぜかホトケノザが季節を間違えて咲き始めている。写真だけ見るといつの季節のものかわからないぐらいだ。

前回、

「植物を育ててみると発見が多く、観察力・想像力・推察力がついてくる」

なんて偉そうなことを書いていたのだが、そういう自分が想像力や推察力が欠如していたのでは開いた口がふさがらない。

この夏、井戸から水を引いてくるポンプが不調となった。蛇口を閉じてもポンプが止まらないのだ。原因はポンプのフィルターの掃除を怠ったために圧力スイッチに泥が詰まったことだった。大分解掃除が必要で暑い中本当に手こずった。

そして、先日。どうやらまた井戸ポンプの調子がおかしい。水圧は上がらないし、井戸から引いて分枝させた手洗い場の水を止めてもポンプは動いたまま。夏に分解したばかりなので、フィルターやパイプが詰まったかもしれないと、まずこれらを掃除した。汚れはそれほどでもなかったので、これで修理完了と思いきや、栓をひらいてもやはり水圧が弱いし、閉じてもポンプは動き続けている。

分解したのにまた分解か・・・と気分は重くなる。とてもすぐに取りかかる気にはなれず「明日にしよう」と先延ばしを決める。もうこの時点で、ポンプの圧力スイッチばかり疑っていた。

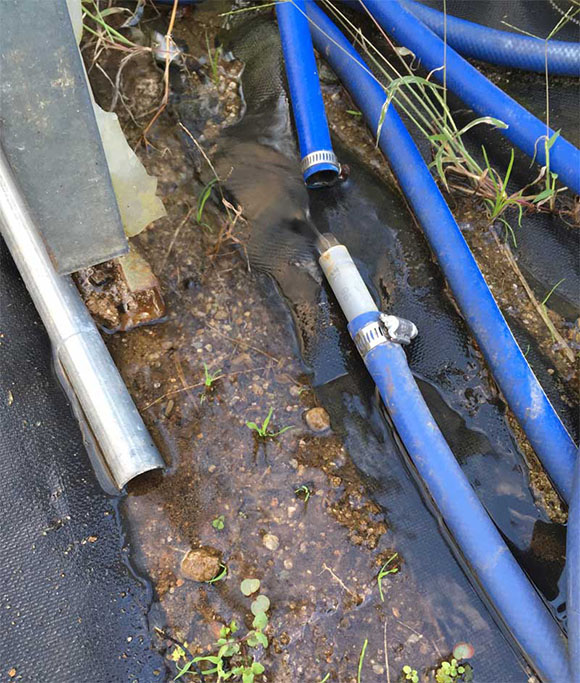

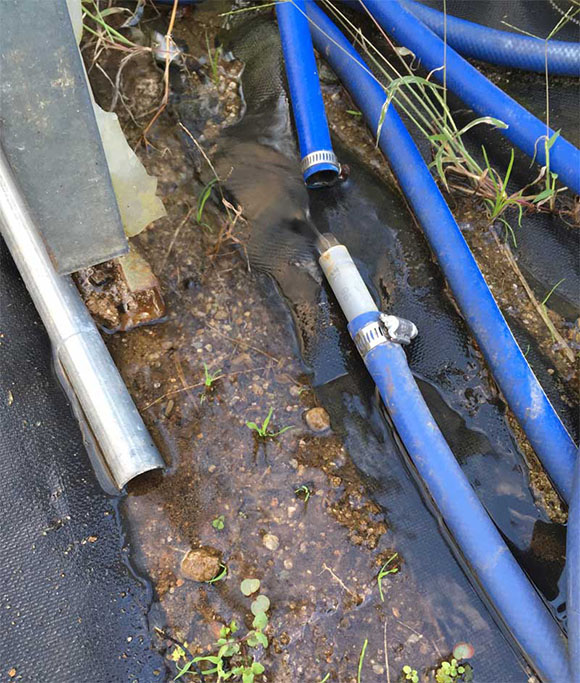

ところが、午後、井戸からの水を一度貯めておくタンクのところに行ってみると、水浸し!調べてみるとタンクへ通じるホースの途中でホーズバンドが緩んで水がだだ漏れになっているではないか。これではいくらポンプを直したところでポンプが止まるわけはない。

早速修理に取り掛かり、ホースバンドもずいぶん錆びていたので新品と交換。修理は5分もかからず終わる。水栓を閉じたら、問題なくポンプも止まった。

圧力スイッチのことばかり考えていて、先で水漏れしていることに考えが及ばなかったとは・・・。我ながら呆れてしまったのである。想像力・推察力の欠如と観察不足だ。

ただ、ポンプを分解してからでなかったのが不幸中の幸い。これから少し時間に余裕もできる時期なので、本格的に寒くなる前に配管関係を見直すにも良いタイミングかもしれない。

物事は良い方に考えねばならないと気を取り直した一件だった。

中にはふっくらとしたフキノトウ。「もしかして」とは思ったが、加温して栽培されたものだろうかとも思えたので、「えっ、どうされたの?」と訊ねたら、日当たりが良いところでもう早々と顔を出し始めたとのこと。

中にはふっくらとしたフキノトウ。「もしかして」とは思ったが、加温して栽培されたものだろうかとも思えたので、「えっ、どうされたの?」と訊ねたら、日当たりが良いところでもう早々と顔を出し始めたとのこと。

先月の大雪、1月25日の写真。おそらくこの冬で1番の積雪の時だろう。右側にハーブの親木たちがたくさん埋もれている。

先月の大雪、1月25日の写真。おそらくこの冬で1番の積雪の時だろう。右側にハーブの親木たちがたくさん埋もれている。 これが今日の様子。ようやくほぼ全ての株が雪の下から顔を出した。念の為、それぞれの株を確認するが、やはりそれなりに被害は大きい。

これが今日の様子。ようやくほぼ全ての株が雪の下から顔を出した。念の為、それぞれの株を確認するが、やはりそれなりに被害は大きい。

昨日、ビニールハウスのご近所さんからいただいた蕗の薹。今年は出てくるのがちょっと早く、ずいぶん大きめだとか。早速、大量の蕗の薹味噌を作った。

昨日、ビニールハウスのご近所さんからいただいた蕗の薹。今年は出てくるのがちょっと早く、ずいぶん大きめだとか。早速、大量の蕗の薹味噌を作った。