暖かいせいか、冬が迫ってきていることがなかなか実感できないようで、防寒が必要なハーブの掘り上げがずいぶん遅れている。

今日もようやく最後まで残っていたパルマローザの小さい株を掘り上げることができた。畑に植えるのが遅かったので秋までにあまり大きくならなかった。ならばなおさら早めに掘り上げておく必要があったのだが、ついつい、もう少し大きくなるまで・・・と様子を見ているいうちにこんな時期になってしまった。

今回は掘り上げて鉢植えにするのではなく、株分をして販売用に回すことにしたのだが、それでも一株から1ケース(24)ぐらいに分けることができた。

だが、取り掛かったのが昼前の11時過ぎ。お腹も減ってくるし、お昼も刻々と近づいてくる。昼までに終えるつもりだったので、ついつい焦ってしまう。

そのうえ、一株から少しでも多く株分けしたいと言う欲がわいてくる。焦りが余計にそうさせるのだろうか。そんな欲と焦りのなかでの株分は、かならず結果が良くない。株分けのしそこないや、根を傷めたりして活着が悪くなるばかりだ。

お昼過ぎにはなんとか終わったが、自己採点するなら30点ぐらいだろうか。本格的に寒くなるまでに少しでも根が伸びてくれると良いのだが。

まあ、とりあえず一つ終わったことを喜びたい。

でもまだレモングラスの株もいっぱいあるんだよな・・・

今朝も、足元を動く黒いものが目に入った。結構動きも速かったのでGか?と思ったが、ゴミムシの一種のようだった。あっちへ行ったりこっちへ行ったり、日差しを喜んでウォーキングしているかのようだった。

今朝も、足元を動く黒いものが目に入った。結構動きも速かったのでGか?と思ったが、ゴミムシの一種のようだった。あっちへ行ったりこっちへ行ったり、日差しを喜んでウォーキングしているかのようだった。 昼前に畑で草取りをしていたら、セイタカアワダチソウの花にとまって羽を気持ちよさそうに開いたり閉じたりしている蝶もいた。

昼前に畑で草取りをしていたら、セイタカアワダチソウの花にとまって羽を気持ちよさそうに開いたり閉じたりしている蝶もいた。

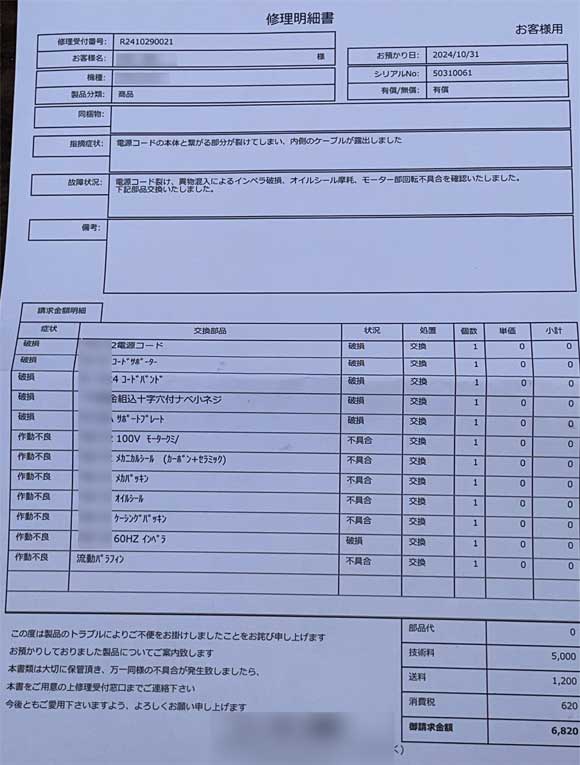

詳しく見ると確かに一番下の吸い込み部分は確かに以前と変わらないが、それから上が新品になっている・・・。

詳しく見ると確かに一番下の吸い込み部分は確かに以前と変わらないが、それから上が新品になっている・・・。