1月の終わり、冬の間の大仕事の一つ、ビニールハウス前のネムノキの剪定をしてもらった。

この樹も、大きくなってとても自分たちでは剪定ができなくなってきて、しばらく前から専門家にお願いするようになった。今回も、樹木医のMさんと、彼と師弟関係でもある出雲の林業青年、S君にお願いすることになった。

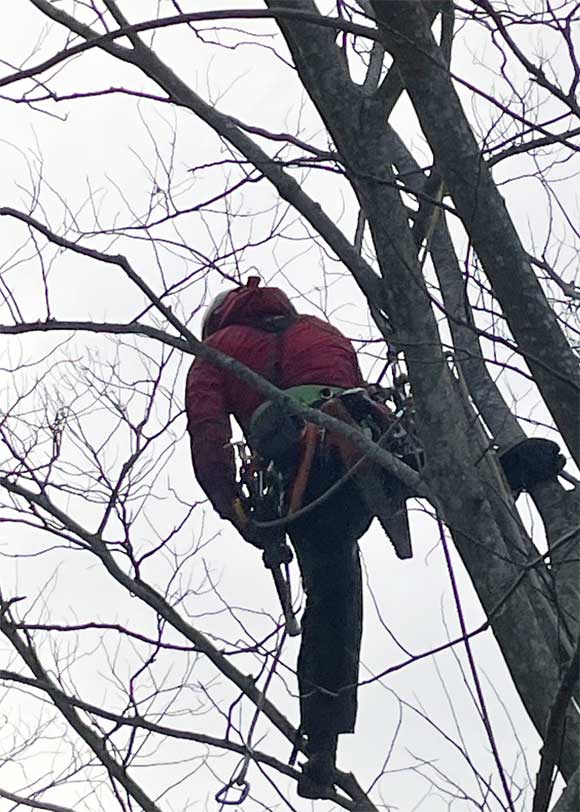

師匠が見守るなか、S君は道具を巧みに使いながらアーボリストの技術で着実に高所へ登って行く。

「自分があの位置に登ったら」と思うと、お尻がむずむずしそうなぐらい、高くて、細く、そしてしなやかな枝の上だ。

「自分があの位置に登ったら」と思うと、お尻がむずむずしそうなぐらい、高くて、細く、そしてしなやかな枝の上だ。

でも、見ていても、不安は感じさせない。確かな技術に支えられた本人の自信もあるのだろう。

でも、見ていても、不安は感じさせない。確かな技術に支えられた本人の自信もあるのだろう。

登って行く間、じっと師匠は動きを見つめ、何かを指示するわけではなかった。ただ、実際の剪定作業に入ったら、細かい位置などを指導していた。あとでS君も、その辺りが勉強になると話していた。

登って行く間、じっと師匠は動きを見つめ、何かを指示するわけではなかった。ただ、実際の剪定作業に入ったら、細かい位置などを指導していた。あとでS君も、その辺りが勉強になると話していた。

寒い風が吹く中、無事剪定作業は完了し、着実な足取りでS君はネムノキから降りてきた。寒いからといって決して焦らない。

しかもこの重装備である。体の上から下まで、専用の道具。「次々と欲しくなって困る」と言うS君だったが、作業を知らない我々が見てもかっこいい。ヘルメットもロードバイク用のヘルメットを頑丈にしたようなかっこよさだ。

しかもこの重装備である。体の上から下まで、専用の道具。「次々と欲しくなって困る」と言うS君だったが、作業を知らない我々が見てもかっこいい。ヘルメットもロードバイク用のヘルメットを頑丈にしたようなかっこよさだ。

林業をめざす若い人をこう言うツールやスタイルも惹きつけているのかもしれない。それに対して我々の農業は・・・。なかなかツールやスタイルで憧れる側面は少なそうだ。

いやいや、そのぶん惹きつけるような内面を磨かねば。

今年は収穫量が例年の1/10だったそうで(例年は数百個)、貴重なキウイだ。大きさも市販のものと変わらない。もちろん味もキウイ好きの家族に言わせると「ゼスプリに匹敵する」とのことだ。収穫が少なかったのに、わざわざ届けてもらって、その気持ちが嬉しい。

今年は収穫量が例年の1/10だったそうで(例年は数百個)、貴重なキウイだ。大きさも市販のものと変わらない。もちろん味もキウイ好きの家族に言わせると「ゼスプリに匹敵する」とのことだ。収穫が少なかったのに、わざわざ届けてもらって、その気持ちが嬉しい。