夏が終わると、暑さや蒸れで枯れたり、害虫被害の実態が明らかになることがよくある。夏の間はあまりの暑さで細かいところまで目が行き届かないことが多いというのが理由なのだが。

ラベンダーの試験栽培をしている畑も、8月下旬ごろからところどころ様子がおかしくなってきた。蒸れか、それとも大雨で根の深い部分が浸かってしまったか、はたまたコガネムシの幼虫による食害か・・・と推測していた。すぐに対処しようにも高温が続いているなかで掘り上げてしまうと、まだある復活の可能性を絶ってしまうことにもなりかねない。仕方なく涼しくなるのを待っていたのだが・・・。

朝、圃場を見てみるとラベンダーの畝のところにいくつも大穴が空いていた。いくつかの枯れた株が掘り起こされている。

あまりの被害の大きさにまさか、いよいよイノシシか?と呆然となった。少し離れたところに家庭用の菜園があるのだが、カブの小さな苗が倒されていた。

うーん、困ったな・・・と頭を抱える。まさか電気を流すような柵まではする必要はないのだが、被害が続くようでも困る。先日、出雲の親戚の山でとんでもない被害を見てきたばかりになおさら心配は募る。

だが、落ち着いて考えてみたら、全く被害の規模が違う。出雲の山中では、土砂災害か、それとも重機で掘り返したかと思えるほどイノシシが掘り返していた。

ところが、この畑は被害はところどころ。もしイノシシならば菜園からラベンダーの畑まで大きな通り道でもできているはずなのにその間にある他のハーブ類は全く無事。

しかも、ラベンダーの畝ばかりに被害が集中している。

可能性を一つずつ消していくと、もうこれはアナグマしかいないと思い当たった。コガネムシの幼虫が大好物というアナグマ、実際に昨年の夏に圃場で目撃している。

掘り上げられてしまったラベンダーの根をみるとまさにコガネムシの幼虫に食害されている感じだ。

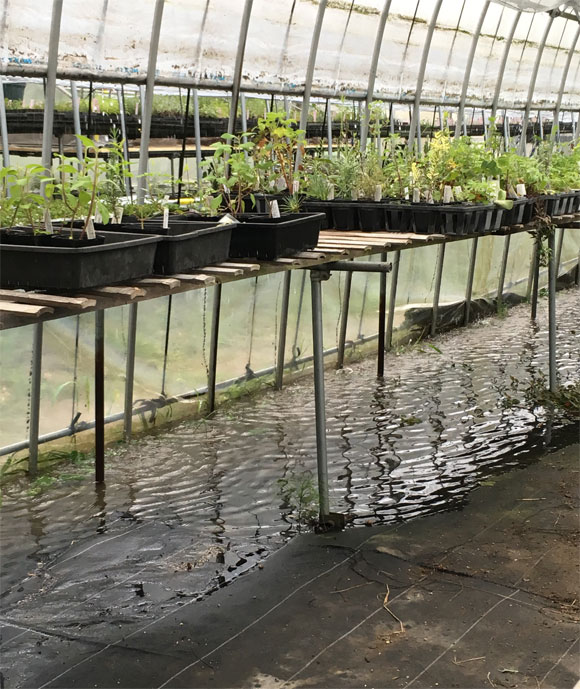

アナグマならせいぜいこの程度の穴しか掘らないだろうし、足跡もほとんど見えるか見えないかしかついていない。ビニールハウスの中で育苗しているポットも毎年コガネムシの幼虫の被害があるのだが、今年は少なかったのも関係しているかもしれない。

ラベンダーの株たちにはかわいそうなことをしたものだ。コガネムシに根をやられ、さらにアナグマに掘り起こされ。このダブルパンチにはせっかく乗り切れそうな夏も乗り切ることができなかったのだろう。

すぐ横ではモグラよけにと植えていたヒガンバナの球根から花茎が伸び初めていた。