気温が高いので、苗の成長も著しい。それも、小さい苗が大きくなるというよりは、大きい苗が更に大きくなる方の成長が目立つ。

苗もあまり大きくなりすぎると、形も悪くなるし、下の方の葉も枯れてきたり、見た目も悪くなる。背が高いと送料にも影響するし適宜コンパクトに仕立て直す必要がある。

そのため、他の季節にも増してこの時期は剪定作業が増える。

剪定作業をスムーズに行うためにはまずハサミがよく切れることなのだが、柔らかい枝を切ることが多いので、刃こぼれや研ぎが鈍って刃自体の切れが悪くなることはあまりない。むしろ刃にこびりつくヤニが刃のキレを悪くする。

刃にこびりついたヤニ

刃にこびりついたヤニ

そのため、こまめなヤニの除去は大事な作業の一つとなる。いつも腰のツールにちいさな布を携えているので、作業の合間にこれでヤニを拭き取るようにしているが、作業に夢中になって忘れていることもしばしばだ。気がつくと刃にビッチリとヤニが付着していて布ではきちんと拭き取れない。

そこでヤニ取り作業を行う。このヤニ取りも昔からいろいろな方法を試行錯誤してきた。かつてはトクサで拭いてみたり、消しゴム状の携帯砥石でこすり取ったりもしていた。今は次のような感じに落ち着いている。

まずはヤニ取りスプレー。いろいろなものが各社から出ているが、どれもそれほど変わらないような感じだ。

このスプレーをかけて30秒ほど放置するとヤニが浮き上がってくるので布で拭き取る。これを2度ぐらい繰り返すとほぼヤニは取れる。

このスプレーをかけて30秒ほど放置するとヤニが浮き上がってくるので布で拭き取る。これを2度ぐらい繰り返すとほぼヤニは取れる。

ヤニが浮き上がってくる

ヤニが浮き上がってくる

それでもたくさん残るようになったら、むしろきちんと砥石を使って刃を研ぐ。

ヤニがとれたら刃物油を刃とネジの裏に満遍なく行き届くように塗布する。

ヤニがとれたら刃物油を刃とネジの裏に満遍なく行き届くように塗布する。

椿油と油壺

椿油と油壺

以前は椿油を油壺で塗っていたが、この頃はお手軽にスプレーでオリーブオイルを塗る。

食用オリーブオイルの残り。今はむしろ高級か?

食用オリーブオイルの残り。今はむしろ高級か?

オリーブオイルはアウトドア料理で余った残り。椿油のほうが良いとは思うが、頻繁に使うのでこれで十分だ。砥石できちんと研ぎ上げた時には椿油を使う。あまり違いがわからないが、まあ、儀式のようなもの(笑)。

この作業は、気分転換にも良い。刃も綺麗になって、気分一新、もう一仕事!という気分にさせてくれる。

このスプレーをかけて30秒ほど放置するとヤニが浮き上がってくるので布で拭き取る。これを2度ぐらい繰り返すとほぼヤニは取れる。

このスプレーをかけて30秒ほど放置するとヤニが浮き上がってくるので布で拭き取る。これを2度ぐらい繰り返すとほぼヤニは取れる。

ヤニがとれたら刃物油を刃とネジの裏に満遍なく行き届くように塗布する。

ヤニがとれたら刃物油を刃とネジの裏に満遍なく行き届くように塗布する。

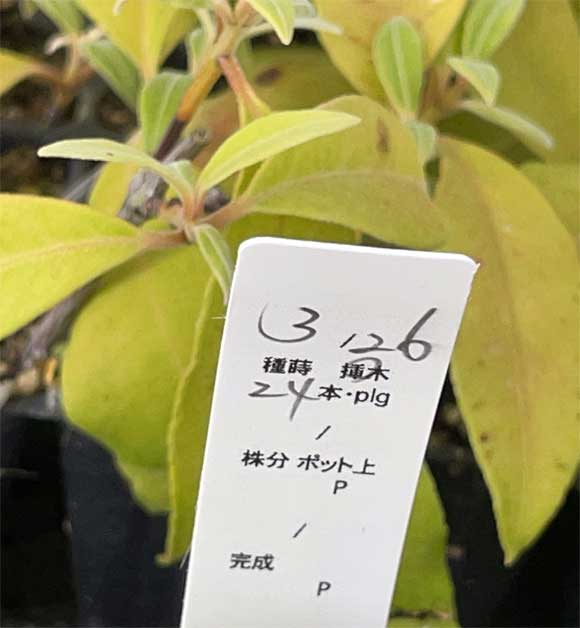

もともと葉が黄色っぽいので、この夏前に挿木したものと見分けがつかなかった。プラグから出してみたら、しっかり発根していた。

もともと葉が黄色っぽいので、この夏前に挿木したものと見分けがつかなかった。プラグから出してみたら、しっかり発根していた。

一番西側のビニールハウスが山の影に入ってから日没まできっちり2時間。これは、季節によらずほぼ同じ。真夏、もっと日暮れが遅い時期は、5時半ぐらいに影ができはじめる。

一番西側のビニールハウスが山の影に入ってから日没まできっちり2時間。これは、季節によらずほぼ同じ。真夏、もっと日暮れが遅い時期は、5時半ぐらいに影ができはじめる。