今年の夏も長かった・・・

ようやく秋の兆しが感じられるようになって心底ホッとしている。

一番好きな季節は?と、問われれば

「秋」

一番嫌いな季節は?と言われれば

「夏!!」

と答える私にとって、この季節ほど気持ちのアップダウンが激しい時期はない。

梅雨明けが夏の始まりであるように、「夏明け」とか、「秋入り」というのがあればいいのだが。きっと少しぐらい暑くても「秋入り」と聞いただけで気が楽になるに違いない。「立秋があるじゃない」と言われるかもしれないが、暦の上の立秋はまだ夏のピークだから秋の気配さえ感じられないし。

さて、仕事の上で夏の終わり、秋の始まりを区切る作業が寒冷紗外しである。

夏の間、強烈な日光を和らげ、乾燥や温度の上昇を防ぐためにビニールハウスには寒冷紗を張っている。この頃の強烈な夏は、寒冷紗なしなど考えにくいぐらいだ。

寒冷紗を張っているので、葉が柔らかなレモンバームもこんな風に調子が良いが、きっと一日中真夏の太陽が照りつけていたら葉がチリヂリに焼けてしまって可愛そうな見た目になっっていたことだろう。

ただ、いつまでも張っていると、今度は必要な日光が遮られてしまうので、どこかで取り外さなくてはいけない。

日光が好きなラベンダーは、すでにちょっと光が不足気味。柔らかく伸びてしまっていた。

ローズマリーも同様。柔らかで明るい色の茎が伸びている。もうこれ以上日光を遮ると本当にダラダラになってしまうから、そろそろ限界である。

もちろん、寒冷紗を取り外す作業は年によってかなり前後する。古い日記を見ると、冷夏のときなど8月の終わりには取り外した年もある。一方でいつまでも暑さが続いて9月の終わりまでつけていたこともあった。

今週末からは曇り空が続き、30度を超える日ももうなさそうなので、今週から取り外し作業を開始。今年は、まずまず平均的な時期と言えそうだ。

天気が良い日はさすがにビニールハウスの上部はとんでもない温度になって作業ができないから、曇りや雨の日、夕方を狙って取り外す。

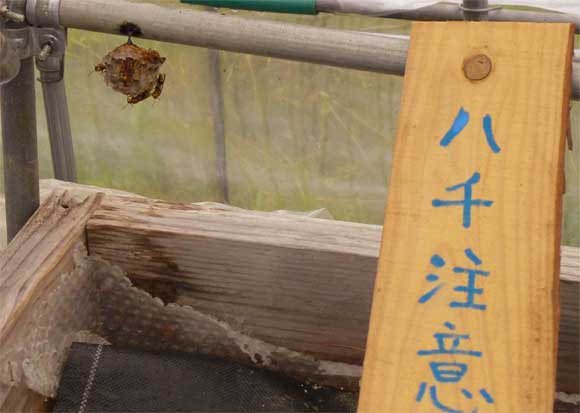

「パッカー」というプラスチック製のパーツで挟んで取り付けてあるだけなのでそんなに難しい作業ではないが、内張りにしてあるため、寒冷紗とビニールの間に虫の死骸などが結構残っている。時には針が残った鉢の死骸があったりするので注意も必要だ。

それでも、来るべき夏に備えて寒冷紗を張る作業に比べると、外す作業は鼻歌交じりでルンルンだ。外した寒冷紗を畳んでしまう作業もなぜか全然苦にならない。寒冷紗が片付いたら、まだ蝉が鳴いていようが、私の中では夏は完全に終了。

また来年、これを取り付ける時期が来るかと思うと正直嫌なのだが、とあるスタッフ(彼も夏嫌いの秋好き)が言うには、

「つらい夏も、これが終わればしばらくやってこないと思えばいいじゃないですか」

とのこと。

「今、次の夏から一番遠いところにいるのだ」と考えましょうということ。

物は考えようである。