遅ればせながら新年あけましておめでとうございます。

本年もSORAMIMIハーブショップをよろしくお願いいたします。

このブログ毎年、大雪ネタなどで始まって数回記載したのち、春のシーズン到来とともに徐々に投稿がゼロに近づいていくのをここ数年繰り返しているので、今年こそは週一ペースぐらいで続けることができればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

ということで以下本編です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ブログが続かないのもここ数年の悩みの種だが、そもそも悩みの種は毎年、ボリジの種子ぐらいたくさんできる。これがカモミールの種子だったら収拾がつかなくなりそうだが。

なかなか片付かないでいる悩みの種のひとつが、「売りたいけれど売れない」という苗問題だ。

多品種少量生産というスタイルなので元々、育ちにくかったり、歩留まりが悪い種類の中には、その年、一株とか、ふた株しか育たない苗もあったりする。病気や害虫で全滅に近い被害を受けた種類が、一つだけ残ることもある。

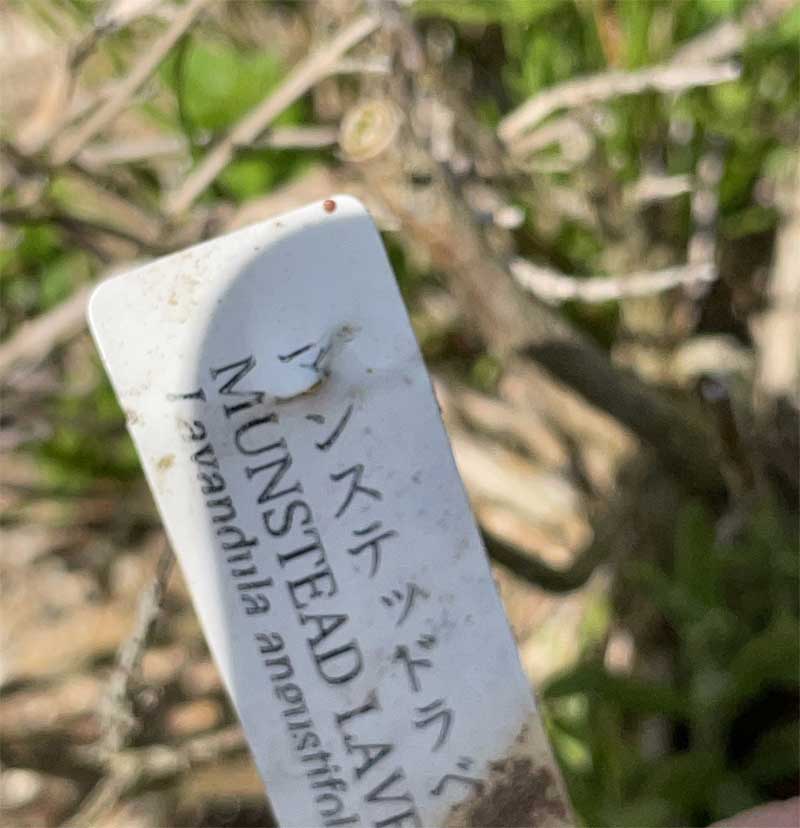

一つだけ育った苗

一つだけ育った苗

基本的に、新たに育った苗は発売開始とともにメールマガジンでお伝えしているのだが、数が少ないと発売開始することができない。数十株単位で育っていても、人気のため、瞬時に品切れになってお叱りを受けることもときにはある。もちろん、十分な数を育てられなかった当方に問題があるので頭を下げるより他に方法はないのだが。

まして、一株、ふた株だけでは、発売されずにそのままという苗になってしまう。それでも、できるだけスタッフが個人的に育てたり、親株として畑に植えたり、古い株を更新するために使ったりするように努めているが、それでもやはり1つだけポツンと残っている苗を見るとすっきりしないものである。

また、残念なことだが、注文キャンセルされた苗がそういう苗になることもある。ご注文から間もないキャンセルならばすぐに在庫に戻すことができるのだが、問題はご注文からキャンセル希望まで長い日数がかかった場合(一向に連絡がなかった場合も)だ。すでに同じ種類の株は売り切れてしまっているのに、一つだけ残ってしまう。

逆に、残ったのではなく、先行し過ぎて育ったという場合もある。

なぜか一つだけ

なぜか一つだけ

当店の苗は多くが株分けや挿木など、いわゆるクローンが多いので同じ種類なら性質も似ており、育つはやさも比較的揃っている(品種改良された近年のお育ちの良い園芸種などに比べれば劣るが)。それでも何かの影響で一つだけなぜか育ちが速い株があったりする。もちろん、他の苗が育つまで待ってから発売開始しても良いのだが、それだけ大きくなりすぎていたり、根詰まりを起こしそうになることもある。一年草なら尚更放っておくと季節によっては花がつき始めることさえある(この場合は、大抵畑行きになるのだが・・・)。

一方で樹木系の種類の場合は成長がゆっくりのものが多く、成育に差が出やすい。同じ時期に挿木してポット上げをしたのに、実際に販売できるまでに半年以上差が出ることもある。

日々、苗の手入れをしながらこういう苗を横目で見つつ、どうにかしたいと思い続けて何年もすぎていった。

一つだけ残った苗たち

一つだけ残った苗たち

ようやく考えもまとまり、こういった、いろいろな事情で数少なく残ってしまった苗を必要としている方もいるには違いないということで、「限定商品」として販売することになった。

ここまで読んでいただいた方ならわざわざ言うまでもないことなのだが、これらの苗は数が非常に少ないので(1株、2株もざら)、すぐに売り切れたり、在庫表示の更新が間に合わない場合も考えられる。

また、商品写真と現状がずいぶん違っている場合もある。こちらはご注文後に確認できる現状の写真で見ていただければと思う。

そのほか、可能性として、時期的に早かったり、遅かったりする場合もあるだろう。なるべく育てやすい時期に発売できるようにするのが基本ではあるが、この辺りはご勘弁願いたい。

また、当然のことながらメールマガジンで紹介することも現実的ではないので、面倒でも「限定商品」のページをチェックしてみていただくよりほかにはない。

現状、下記のようなサービスもあるようなのので、使って見るのも良いかもしれないが。

Webサイト更新チェック アプリおすすめ5選(外部サイト)

https://applion.jp/iphone/topic/220177/

「限定商品」のページから、一つでも、ひとりぼっちの苗が巣立っていくよう願う2022年の初頭である。

苗ページ(限定商品) | ハーブ苗の通販 無農薬・安心の専門店 | SORAMIMIハーブショップ

https://www.qherb.jp/onlineshop/gardening/plants/onlineshop-plantslimited.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そういったこともご理解の上で、苗を育ててみたいという方はぜひご注文ください。いつもではないですが、ときにはレアな種類もご紹介できるのでは・・・と思っています。

繰り返しになりますが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

一週間ほど経ち、今、開花も真っ盛り。咲き終わったらしっかり剪定して株の充実を図り、秋にはまた挿し木の親木として働いてもらいたい。夏の蒸れとコガネムシの幼虫の食害がなければ・・・だが。

一週間ほど経ち、今、開花も真っ盛り。咲き終わったらしっかり剪定して株の充実を図り、秋にはまた挿し木の親木として働いてもらいたい。夏の蒸れとコガネムシの幼虫の食害がなければ・・・だが。