涼しくなったらこの種まきを、あれも挿し木を・・・と思っているうちにウエイティングリストにはどんどん候補が積み上がっている。

気温が高すぎてなかなか種まきや挿木ができないものも多い。気温がある程度低くならないとうまく発芽発根しない種類や、挿し木の場合はそもそも挿し木にむいた体勢になっていないものもある。

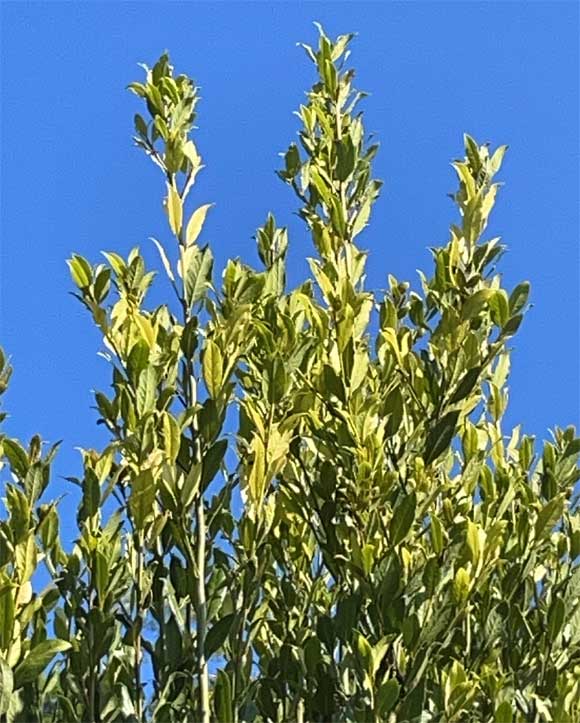

月桂樹もその一つで、暑さで傷んでその後また伸び始めたのか、妙に柔らかい枝が勢いよく伸びている(最初は暑さで枯れているかと思ったほどだが)。こういう柔らかい枝は挿し木をしても、腐りやすくてうまく発根まで行った試しがない(やり方が悪いのかもしれないが)。

お盆明けぐらいからずっと見ているがいまだにあまり変化がない。気温もその頃から変化がないからだろうか。この夏の異常な暑さの継続がこういったところへ影響が出ているようだ。とはいえ、

来週には涼しくなるとの予想だが、すぐには挿し木に適した状態にはなってくれるとは思えない。まだしばらくはウエイティングリストは増えるばかりかもしれない。