昨夜、さて、そろそろ寝ようかと言う時になって、天気予報が低温注意報を流しているのを耳にした。

たしか、レモングラスの苗が、上のビニールハウスでそのままだ・・・・

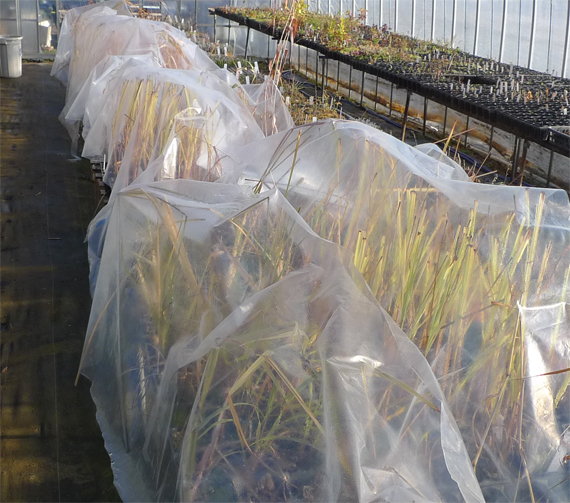

秋に植替したレモングラス、普段はもう少し防寒できるビニールハウスに置いているのだが、今、苗の移動のため、結構温度が下がるビニールハウスに移動させていたままだった。

今日は用事があったのでビニールハウスから早めに帰ってしまったのもいけなかった。夕方までいたら、夜の冷え込みも予想できただろう。

さすがに今からビニールハウスに行くわけには行かないし・・・。気になりながらも、翌朝の温度があまり下がらないことを願って床についた。

さて今朝は、願いもかなわず霜が降り、水たまりには氷が張る寒さであった。気分も重く、レモングラスを見に行ってみた。

なんと、苗の上にビニールがかかっているではないか。薄いビニール一枚とはいえ、上に何にも無いのとあるのとでは結構違う。

「もしかして、夜のうちに小人たちが現れてビニールをかけてくれたのか?」なんて一瞬思ったのだが、私は靴屋のおじいさんではない。昨夕、遅くまで残っていたスタッフが気を利かせて掛けてくれたのだった。

メニー・サンクス。

幸い根はほとんどダメージなさそうなので、きっと春からまた元気に枝を伸ばしてくれるだろう。これを機に移動させる良いチャンスなのだが、今度移植したら本当にダウンしそうなんだよなぁ。古株の受難はまだ続く?

幸い根はほとんどダメージなさそうなので、きっと春からまた元気に枝を伸ばしてくれるだろう。これを機に移動させる良いチャンスなのだが、今度移植したら本当にダウンしそうなんだよなぁ。古株の受難はまだ続く?