この冬、ここ松江は大雪こそ降らなかったが、いつまでも冬の空が続く。

2月に入ると、例年ならば天気が明らかに1月と異なることに気づかされる。数日に一度でも、春が近づいたような気にさせる気持ちの良い天気が見られるようになり、作業場の薪ストーブの薪の消費量も格段に少なくなる。

ところが今年は、いつまでも冬の空模様。朝起きて外を見ると、また路面が真っ白と言うことがここのところ毎日だ。

とはいえ、せいぜい1、2センチなので、大騒ぎするほどのことではないが、色々と作業に支障が出る。朝からビニールハウスに積もった雪を見ると少しゲンナリする。

ラベンダーの株も雪をしっかり被り、ローズマリーも白く雪化粧。枝が折れるような心配がないのはありがたいが。

毎年、この時期気をつける必要があるのが、急な暖かさと寒さによる苗の被害だ。

多くの苗はこの時期も出入り口や換気口を開けっぱなしにしているので、屋外と同じ気温。苗もそれをわかっているのでじっと我慢しているからあまり心配はない。

ところが、寒さに弱い苗はさすがに外気と同じでは寒さで枯れてしまうので二重のビニールハウスの中で冬を過ごす。

こちらのビニールハウスは夜はぴっちりと閉じて、昼は天気が良い日だけ空けているのだが、それでも温度が案外上下する。

寒さに弱い種類は、寒さへの備えをそもそもしようとしないので、少しでも動ける温度になると柔らかい葉を伸ばそうとする。

その葉が、寒さでやられてしまうのでこの時期は本当に神経を使う。

主な種類としては、フルーツセイジ。これも冬の間そこそこ伸びたりして、春先の寒の戻りで真っ黒と言うことがなん度もあった。今年もまだ気を緩めることができない。

それから一連のヘリオトロープ。ちょっと気温が上がると伸びはじめてしまって、先日一度、それほど寒い日ではなかったが、扉を閉め忘れて帰ったら、数日後傷みが見え始めてきた。

また、ちょうどギリギリの温度なのか、ナスタチウムも成長はしないのに花を咲かせている。 秋のポット上げが遅くなってしまい、冬前の発売に間に合わなかった株たちだ。花を咲かせてしまったことで春の成長がどうなるやら、いま1番心配な種類である。

秋のポット上げが遅くなってしまい、冬前の発売に間に合わなかった株たちだ。花を咲かせてしまったことで春の成長がどうなるやら、いま1番心配な種類である。

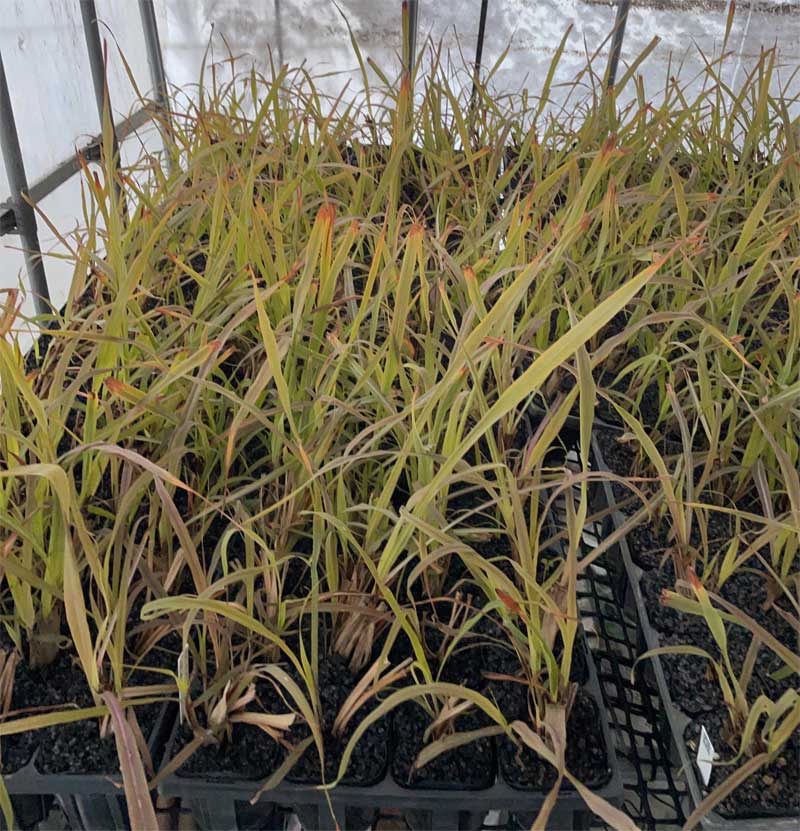

一枚のビニールだけで寒さに耐えているレモングラスは、秋までは青々としていたのに、ずいぶん黄色っぽくなってしまった。

今朝のニュースで、週末からは気温が上昇するとのこと。春の成長が目に見える日も近いだろう。

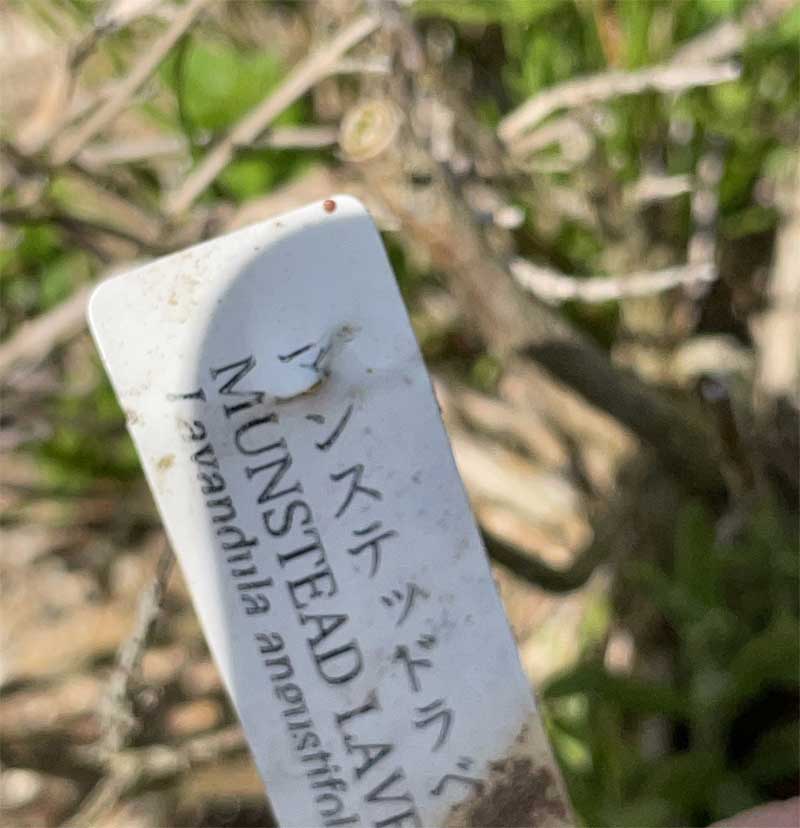

一週間ほど経ち、今、開花も真っ盛り。咲き終わったらしっかり剪定して株の充実を図り、秋にはまた挿し木の親木として働いてもらいたい。夏の蒸れとコガネムシの幼虫の食害がなければ・・・だが。

一週間ほど経ち、今、開花も真っ盛り。咲き終わったらしっかり剪定して株の充実を図り、秋にはまた挿し木の親木として働いてもらいたい。夏の蒸れとコガネムシの幼虫の食害がなければ・・・だが。

法面の柳も、柔らかな新芽を一気に伸ばし始めた。

法面の柳も、柔らかな新芽を一気に伸ばし始めた。

同じく、寒さと雪でやられたローズゼラニウムも茶色だが、株元に近い方から新芽が見え始めていた。株はダウンしていないようだ。

同じく、寒さと雪でやられたローズゼラニウムも茶色だが、株元に近い方から新芽が見え始めていた。株はダウンしていないようだ。