ビニールハウスの中は、太陽が顔を覗かせる日ならば、たとえ冬でも相当暖かい(もちろん、当店のように開けっぱなしでなく、きちんと閉めていれば)。だが、ここ山陰地方のように冬に太陽の顔を見る日が少ない場所ではその恩恵も受けにくい。

それでも、重油ボイラーでもガンガン焚いて加温すればハーブももっと早い時期に育つだろうが、そこまでするメリットは今のところない。ふんだんに太陽が降り注ぐ地域ならば、燃料代も少なくて済むだろうし、そんな地域で育ったものと価格競争しても勝てるわけはない。品質だって、加温すれば良いというものでもないし、かえって病気や害虫の心配が増すだけだろう。真冬にまでアブラムシに気をかける必要があるなんてまっぴらだ。

また、植物は、細胞壁があるためだろう、案外寒さに強い。ところが我々人間は、植物ほど強くない。そこで作業をする際には何か加温設備が必要だ。

最初は古い灯油ストーブを使っていた。大して暖かくはならなかったが、それでもストーブを焚いているというだけで気分的にはマシだった。作業場所をパーティションで囲むなどの工夫をして少しでも暖かくなるようにはしていたが、やはり限度がある。

そこで、ある年から薪ストーブを試してみることにした。暖かさは、比べ物にならない。熱量も数字的には倍以上である。

幸い燃料の調達先は確保できている。本体は、ピンからキリまであるが、当然キリの方。知らない人に、「サンキュッパですよ」というと、四万円かと思われることもあるが、3980円のである。

たいてい、ビニールハウスでこれを見た人が言うのが、「ビニールが焼けたりしないんですね?」という言葉。

実際、薪ストーブ導入で、一番心配したのがこれだった。ビニールが溶けてしまっては元も子もない。だが、使用し続けて、5年以上は優に立つが、いまのところ小さな穴さえ空いたことはない。

それでもいくつかポイントがあるので、紹介しておきたい。今後、ビニールハウスで、安価でとても暖かく(灯油ストーブには戻れない)、しかも環境に優しい暖房を・・という人に参考になれば幸いだ。※もちろん、自己責任でお願いしたいが・・・。

一つ目のポイントは、煙突の高さだ。本格的な薪ストーブでも、煙突はケチるべきではないと言われるが、安くあげようとストーブ本体を数千円で済ましても、煙突は、それ以上に費用がかかる。少なくとも、ビニールハウスの高さよりも2メートルは高くしたい。今の高さは4メートル弱ある。

煙突が高いので、ビニールハウス用のパイプなどで補強

煙突が高いので、ビニールハウス用のパイプなどで補強

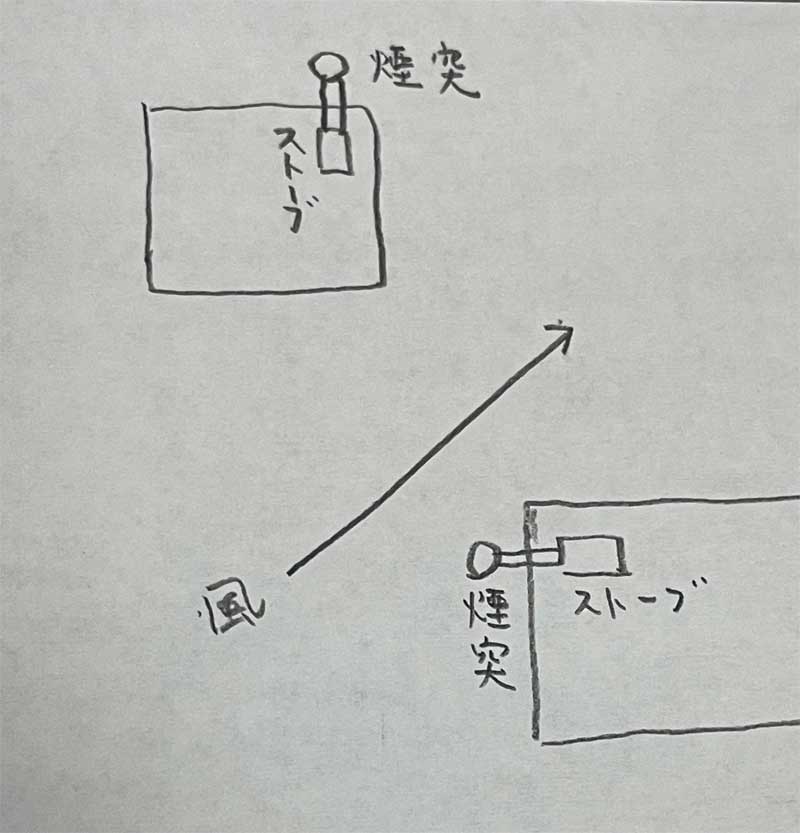

二つ目のポイントは、風向きを考えること。風向きが安定しないところは難しいかもしれない。当店のビニールハウスが立つ場所は、南東に開けていて、そちらからの風が強い。そのため、煙がビニールハウスから遠ざかるような位置にストーブ(煙突)を設置すること。今まで、二箇所に設置したが、いずれも下記のような配置だ。

三つ目のポイントは、ストーブから真上に煙突を伸ばさずに、一度横に伸ばしてビニールハウスの横(妻の部分)から煙突を屋外に出すようにすること。煙突が煙を吐き出す力は弱くなるが、これも、煙突から落ちてくる火の粉を避けるのには有効だと思う。

自作のメガネ石(板)。少し焦げてきたので、きちんとしたものに交換したい

自作のメガネ石(板)。少し焦げてきたので、きちんとしたものに交換したい

大体、この3点で問題なくストーブがたけている。

初めは、ストーブもなるべく中央に置くようにしていたが、結構端の方でもストーブの熱自体でビニールが溶けることはない。また、床が焼けないようにと、ブロックを積んでずいぶん浮かせたり、下に断熱用の砂を敷いたりしたが、あまり意味はなかったようだ。むしろ、今はしゃがむのが面倒で、ブロックをかませてあえて上に位置を上げている。

火をつけたり、火の具合を見て薪を足したりというのが面倒と思うかもしれないが、案外楽しいものだ。薪が焼ける匂いも、樹種によって違って面白い。それに、木が燃える匂いは、なぜかホッとする。ストーブの中で燃えている火を見ているだけで、ついつい引き込まれてしまうぐらいだ。

冬は、肥料作りの時にお湯を多用するし(以前は灯油ストーブのお湯では足りず、カセットコンロも使っていた)、お湯がいつも沸いているというのは洗い物の時などにもとても助かる。それに、そう多くはないが、不意の来客時も、寒いビニールハウスの中で凍えてしまわれずにすみ、会話も弾む。

薪割りもなかなか楽しい。最初は慣れなくてものすごく体に負担だったが、今は、むしろ寒い日に、体を温めるのにちょうどいい。薪を入れるケースにいっぱいになるよう薪割りをすると、汗さえ出てくる。ほんの10分前後だ。薪割りをするとストーブが不要になってしまうというのがなんとも皮肉なのだが。

そうそう、数年前から、ストーブに耐熱塗装をするようになった。それまでは、錆びてせいぜい2年で買い替えていたのだが、他の作業場で使っている同じストーブが5年ぐらい持つと聞き、環境的に湿気が多いためではないかと考えた。そこで、耐熱スプレーを購入後に満遍なくかけておいたら、ずいぶん持ちが良い。

耐熱塗装済み。炎が見える焚き口はオプション。炎が見えると楽しい。

耐熱塗装済み。炎が見える焚き口はオプション。炎が見えると楽しい。

毎年、ストーブをしまうときに、掃除をして軽く耐熱スプレーをかけるようにしているが、今のところ、4年は持つ感じだ。安いものだが、捨てるのはなかなか大変だし、雰囲気も悪くない。まあ、最初からそういう塗装済みのものを買うのも良いかもしれないが。

というような感じで、園芸作業のお供に薪ストーブ、おすすめである。もちろん、火の用心はしっかりと。翌日来て、ビニールハウスが溶けて愕然となることは避けたいので。

1月の積雪で中央が若干押しつぶされ、すこし枝折れもある。寒さには強いので今の時期はこんな風にシルバーグレイになって冬を過ごしている。

1月の積雪で中央が若干押しつぶされ、すこし枝折れもある。寒さには強いので今の時期はこんな風にシルバーグレイになって冬を過ごしている。

かなり株元に近い場所から見事に割けた。ローズマリーは古い株になる程このような感じで割けやすくなる。実際枝が老化して弱くなっていたのかもしれないし、植えてもう10年近くなる。

かなり株元に近い場所から見事に割けた。ローズマリーは古い株になる程このような感じで割けやすくなる。実際枝が老化して弱くなっていたのかもしれないし、植えてもう10年近くなる。 もちろん、ローズマリーとしてはまだまだ大丈夫な年だが、親木としてどうかと考えればそろそろ更新するべき時かもしれない。思い切り剪定してその後の成長を見ようと思う。

もちろん、ローズマリーとしてはまだまだ大丈夫な年だが、親木としてどうかと考えればそろそろ更新するべき時かもしれない。思い切り剪定してその後の成長を見ようと思う。 このように上から雪の重みで開いてしまう株はたくさんあったが、なんとか大丈夫そうだ。避けるような被害も今のところは見られない。

このように上から雪の重みで開いてしまう株はたくさんあったが、なんとか大丈夫そうだ。避けるような被害も今のところは見られない。